プロローグ・・・・・(2008/3/21)

『・・・手作りギターを作ろうとただ今、作業開始したところです。

『・・・手作りギターを作ろうとただ今、作業開始したところです。

果たして、本当に、ギターが作れるかどうか、楽しみです。

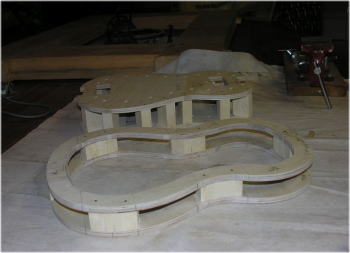

先ずは、型枠の準備。

今日やっとその一つが完成。・・・・』

果たして、自分でギターがつくれるか!!??まだまだ準備する物が沢山必要です。道具類、冶具を工夫せねばなりません。楽器を作っている現場を見たこともないし、ただ、アメリカから取り寄せたDVDを観て、あまり大げさな器械を使わずに作っておるなあと、自分でも作れるかもという錯覚になったのです。

いわく、

綿密な計画と慎重さ、この心構えと材料、そしていくらかの道具があれば誰でもギターは作れるものである。ギターの演奏ならば、一定のテンポを守らねばならず、2倍も4倍も長いテンポで弾いたのでは全く曲にならないが、作る場合は不器用な人なら人の2倍も時間をかければよいわけで、その点では弾くことよりもやさしいといえよう。

この言葉に励まされますねえ。\(^O^)/

その1:再起動・・・・・(2008/3/25)

3年前、2005年3月、定年退職と同時に、ギター作りに取り掛かろうとしたのですが7月に、舌癌で入院手術。10月には、右頚部リンパ節へ転移、手術。

11月3日に無事退院。命拾いしました。今年からは、3ヶ月に一度の、予約外来検診を続け、経過観察しております。

無事元気で、退院後、2回の定期演奏会にも出ることが出来ました。マンドリンの練習が、病気退散の力になっているようです。

もう少し寿命がありそうな気がしてきましたので、やっと、再起動に取り掛かったところです。電動糸鋸盤、電動ベルトサンダー、卓上ドリル、電動卓上丸鋸等はすでに揃っています。

何よりも、立派過ぎる作業場「IYASAN 工房」が完成していることです。(^o^)/(この2階では、パート練習が出来ます。)

そのほか、目下の大きな買い物としては、ベンデイングアイロン(ギターの横板をひょうたん型に曲げ、整形する電熱器械)が必要でしょう。そのほか、かんな、ハタガネ、各種万力が必要。勿論ギター材料が必要ですが、キットで買うか、部材で買うか。

そのほか、目下の大きな買い物としては、ベンデイングアイロン(ギターの横板をひょうたん型に曲げ、整形する電熱器械)が必要でしょう。そのほか、かんな、ハタガネ、各種万力が必要。勿論ギター材料が必要ですが、キットで買うか、部材で買うか。

古いギターを二晩ほど風呂につけて、バラバラに分解して、構造の勉強もしました。

また古いギターを磨いて、塗装の練習。これも何度か試して、なんとか我慢できる程度の仕上げになることを確認しています。

ギター作りに必要な、様々な冶具をつくらねばなりません。

3年前の(入院直前に作った、)ブリッジ試作練習の写真を添付します。昨日、2台目の型枠(パノルモ)が出来たばかりです。たった今、急いでデジカメで撮ってきたので、ぼやけているようです。

KMC(九大マンドリンクラブ) の皆さんに経過報告が出来れば、私にとって大変な励みになります。おもしろいですねえ。よろしくおねがいします。

でも、本当に最後まで出来るかどうか、、、、。

私の夢です。

その2:もう後戻り出来ません・・・・・(2008/4/16)

新緑が美しい季節になりました。お隣の田ん圃の片隅をお借りした我が家の花畑も今が真っ盛りです。30mのパンジーロードに様々のパンジーが咲き乱れています。去年の9月に種を播いて、大事に育てた甲斐がありました。

新緑が美しい季節になりました。お隣の田ん圃の片隅をお借りした我が家の花畑も今が真っ盛りです。30mのパンジーロードに様々のパンジーが咲き乱れています。去年の9月に種を播いて、大事に育てた甲斐がありました。

ギター作りも、着々と準備が進んでいます。

先ずは練習用に、現代ギター社のデラックスキットを購入しました。10万円の「燃えるゴミ」にならないように、慎重に取り掛からねばなりません。

先ずは、ギターの構造を良く観察すること。古いギターを、お風呂に二晩浸けて、バラバラに分解。部品や構造がよくわかります。

塗装の練習に古いギターも何度も磨いては塗り、磨いては塗りを繰り返し練習し、何とか我慢できる程度に、仕上がることを確認しました。あまり磨きすぎて、パーフリングが削れて仕舞った箇所がある。木工パテで穴埋め。

クローン全景

|

バラバラ事件

|

塗装・補修練習 |

自作Go-bar Clamping System |

昨日は「組み立て型」(Dish)を作りました。裏板のふくらみRを形成するための浅い皿型。(最深部3mm)これも深過ぎて、埋め戻しが必要。何とか出来ました。\(^O^)/

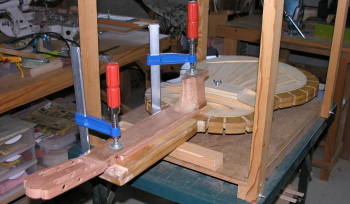

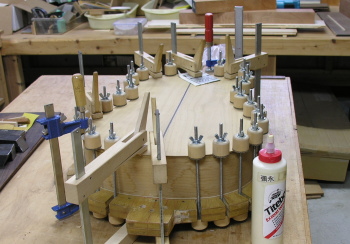

Go-bar Clamping System を自作。まず、近所のホームセンターナカイで、4本脚のスチール棚を購入。真竹のヒゴでバネBarをつくりました。早速、力木の接着作業の予行演習。クランプを使わず、簡単に力木を接着出来そう。 o(^-^)o

Go-bar Clamping System を自作。まず、近所のホームセンターナカイで、4本脚のスチール棚を購入。真竹のヒゴでバネBarをつくりました。早速、力木の接着作業の予行演習。クランプを使わず、簡単に力木を接着出来そう。 o(^-^)o

ベンデイングアイロンをアメリカへ注文。円高ードル安なので、国内で買うより安そうです。Adjustable Fret Slottinig Sawフレットの溝の深さを保つ装置が付いた鋸。Soundhole Clamps、Spool Clamps などなど。Thickness Caliperを買うのを忘れました。表面板も裏板も均一な厚さではないのですねえ。

ニカワも準備していますが、難しそうなので、タイトボンドを注文。明日には届きそうです。

-------------------------------------------------------------------------------

(20080418)

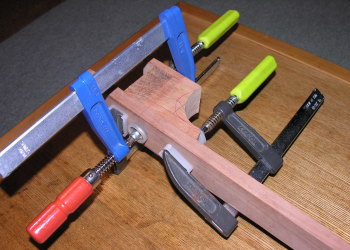

今日、「タイトボンド」が届きました。(TITEBOND Liquid Hide Wood Glue)さっそく、その接着力を試そうと、ネックのヘッド「への字」の加工をしました。

今日、「タイトボンド」が届きました。(TITEBOND Liquid Hide Wood Glue)さっそく、その接着力を試そうと、ネックのヘッド「への字」の加工をしました。

我が家で25年以上も乾燥させてあった、27mm厚さの「ラワン材」を使用。75mm厚さで、21cmもの長さを「鋸」で切るのは生まれて初めてです。鋸の刃を垂直に保つのが厳しかったです。さっそく失敗。(ー_ーメ)反り角12~18度というのに、8度位になっている。無造作に、切り取り線を引いたせいです。(ー_ーメ)

ニカワの接着面をわずかに凹面にしておくというのも学びました。接着面をドライヤーで温めておく。万力と、クランプで圧着。

24時間放置する。

(20080420)

前もって、ネック材の厚みを18mmに整えて置くのを忘れていました。なんとか、ネック及びヘッドの厚さを18mmに鉋で削る。

飾りのローズ板を、2mmの厚さに薄く削る。スクレーパーがないので、古い鉋の刃で代用する。角度を立てて(直角近くに)刃裏で削る。意外と良く切れる。スクレーパーを買わずに済みそうだ。

前もって、ネック材の厚みを18mmに整えて置くのを忘れていました。なんとか、ネック及びヘッドの厚さを18mmに鉋で削る。

飾りのローズ板を、2mmの厚さに薄く削る。スクレーパーがないので、古い鉋の刃で代用する。角度を立てて(直角近くに)刃裏で削る。意外と良く切れる。スクレーパーを買わずに済みそうだ。

ヘッド側の接着面をわずかに凹面にして接着面を調整。万力、クランプで圧着。24時間放置。

圧着の時の滑動が予想以上に大きいことを勉強しました。ズレた分だけ、ヘッドの先端部の幅が足らなくなる。ヘッド両端のテーパーがゆるくなってしまう。

毎回失敗続きで、勉強になります。

その3:ヘッドの弦蔵の穴あけ加工・・・・・(2008/4/26)

|

今日は、ヘッドの弦蔵の穴あけ。

10.5mmと15mmのドリルで、簡単と思ったのですが、ドリルの刃が板の裏側を突き破らないように、大変な注意が必要でした。

弦蔵裏側

|

試しにキットの糸巻きをセットしてみる。ロール穴の遊びも無く、スムーズに動く。ヘッドらしくなって来た。今私の手持ちのギターよりも、上等の糸巻きだ。

試しにキットの糸巻きをセットしてみる。ロール穴の遊びも無く、スムーズに動く。ヘッドらしくなって来た。今私の手持ちのギターよりも、上等の糸巻きだ。

その4:修理修復練習・・・・・(2008/5/1)

| (4/30) 今日は夏日の様な暑さでした。お天気が続きます。

埃の出る作業は、これからはなるべく戸外で出来るように、作業台を作りました。古い木の机を補強して、「引き出し」も自作して、小道具をすぐ取り出せるようにしました。

今日は、先の「バラバラ事件」の部材の修復修理の練習をしました。

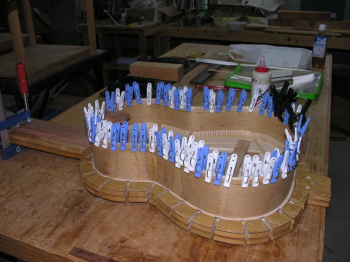

先ずは、力木、響棒の接着練習。表、裏甲板のヒビ割れの補強修復。まだ、注文のクランプ類が届かないので、手元にありったけのクランプを総動員して、くっつけました。色とりどりでにぎやかです。

このまま、24時間放置。

|

| (5/1)修復作業を続けています。これは大変勉強になります。

今回はタイトボンドニカワを使って、甲板力木の圧着。Go-bar Clamping System が威力を発揮します。

|

|

| ヒールの骨折破断を接着。ズレずに接着出来るといいが。

明日がお楽しみ。

ヒールの骨折破断

|

接骨手術

|

(5/3) ヒールの圧着はやはりずれていました。薬缶のお湯にしばらく浸して、もう一度、部品にばらしてしまう。接着のやり直し。 (5/3) ヒールの圧着はやはりずれていました。薬缶のお湯にしばらく浸して、もう一度、部品にばらしてしまう。接着のやり直し。

今日は、横板のひび割れ亀裂を補強修復。マホガニーの薄板のパッチを貼って、圧着補強。

|

| (5/7) 修復形成作業が続いています。

「ヒール」の修復復元が成ったようです。横板、甲板のひび割れもパッチを当てて、補強修復が出来ました。

|

修復成ったヒール |

今日、やっと、ベンデイングアイロンやクランプ類が届きました。これでほぼ必要な工具類いは揃いました。あとは、「治具」類の作成です。

(5/13) 横板の成型修復練習続き。

(5/13) 横板の成型修復練習続き。

型枠のR形に沿わせた「押さえブロック」を作成。凹面を削るのが面倒なので、面積の「積分公式」の説明図みたいに、小さなブロック板を張り合わせて作りました。

「ヘヤードライヤーサウナ方式」を考案。横板、クランプ、温風吹き出し口を濡れタオルで覆う。「蒸気サウナ」の効果抜群。横板が容易に柔らかく曲がってくれる。時折スプレーで水分を補給。柔らかさを加減しながら、クランプを締めて、アルミ型枠に沿わせていく。

適当な時間温めてから、スイッチを切り、ユックリ冷やす。(コレは全く我流、自己流なので、真似をするのは極めて危険かもしれない。)

その5:厚さ測定器自作・・・・・(2008/5/15)

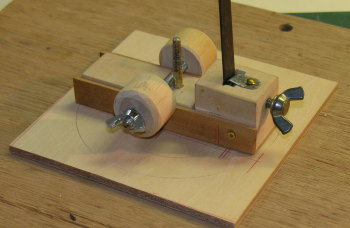

ギターの表面板、裏板、横板の厚さを精密に測る装置を、自作。このダイヤルゲージの最小目盛りは1ミクロン(1mmの1000分の1)まで計れる。(そこまでの精度は必要ないが、、、)

ギターの表面板、裏板、横板の厚さを精密に測る装置を、自作。このダイヤルゲージの最小目盛りは1ミクロン(1mmの1000分の1)まで計れる。(そこまでの精度は必要ないが、、、)

右上のヒンジの蝶ネジを締めて、測定箇所接点開口部を初期2mmに設定して、3mmまでを、目盛りを見ながら、確かめることが出来る。

まだ接点部の微調整装置を改良する必要がありますねえ。

(2008/5/20)厚さ測定器の微調整装置が完成しました。手近のトタン板とボルト、ナットで、仕掛けが出来ました。

(2008/5/20)厚さ測定器の微調整装置が完成しました。手近のトタン板とボルト、ナットで、仕掛けが出来ました。

これが実際に使われる、作業場面に早く成りたいです。\(^O^)/

(2008/5/26)3年前の、「試作品」が出て来ました。(^o^)/

(2008/5/26)3年前の、「試作品」が出て来ました。(^o^)/

ブリッジの飾を作ろうとしていた、第1号です。「夜光貝」など見たこともなかったので、「あわび」の貝殻を砕いて、「象嵌細工」の真似をしたものです。

人工漆朱で貝殻を貼って、磨きましたが、獣骨棒の細工がズサンでした。

(ー_ーメ)

その6:茨木市 クラッシクギターフェステイバル・・・・・(2008/6/15)

6月15日(日)大阪、茨木市立生涯学習センターで開催された「茨木市 クラッシクギターフェステイバル」へ。

6月15日(日)大阪、茨木市立生涯学習センターで開催された「茨木市 クラッシクギターフェステイバル」へ。

6時間半の滞在でしたが、今日は有意義な一日でした。プロ、アマのギター製作家の作品展示を堪能しました。世界の歴史的銘器の鑑賞コンサートも素晴らしかったです。香川県丸亀市にアマの製作家が二人も居られることも発見。これから、イロイロと教えてもらいたいと思います。

様々なギターを真近で見たのは初めての経験でした。学生時代、KMC(マンクラ)に入部して(1962)、先輩に連れられて、川端町?のヤマハ日本楽器へ、初心者用のギターを買いに行った時以来です。

竹で作ったギター、十九世紀ギター、11弦ギター、モザイクに凝ったやつ ETC,,,.今回、一度にあまりにもたくさんのギターを見たので、頭の中がこんがらがっています。

その7:解体新書・・・・・(2008/7/5)

こんばんわ; 香川は梅雨明けです。昨夜は大きな雷がありました。昼間は大変暑いです。

こんばんわ; 香川は梅雨明けです。昨夜は大きな雷がありました。昼間は大変暑いです。

練習に出かける前、さっそく、車も夏ばて。バッテリー切れか。JAFを呼んで、解決。何とか練習時間には間に合う。

昨夜、46年前(1962年製)の古いギターの裏板が、剥がれかかっているのに気がつく。ナイフを入れ、ヘヤードライヤーの蒸気熱風を当てると、裏板が剥がれて来きました。

KMCに入部してすぐ、夏休み前に、川端町の「日本楽器」で購入した物。裏板のラベルには「Kazuo Hashimoto」とある。有名な製作家かも知れない。\(^O^)/

当時、六本松の練塀町の「まかない付き」の下宿代が月7、500円だった。このギターは7、000円台のものだった。次の年には、9、000円に格上げされた。当時は、学校の昼、夕の食券が60円に値上がりして、学生から不満の声が上がっていたが仕方がない。日本育英会の奨学金の一般が月3、500円だった。(アルバイトの家庭教師代くらい)大学の授業料も我々の時から、年6、000円に値上げされた。しかし、公立高校の授業料よりも安かったですねえ。

自分のギターの内部構造を見たのは、今回初めてです。これをまた元に戻して、修復修理の練習をしてみたいです。裏板の厚さが、少し厚過ぎのようですので、2mm以下に薄く削ってやろうと思います。

自分のギターの内部構造を見たのは、今回初めてです。これをまた元に戻して、修復修理の練習をしてみたいです。裏板の厚さが、少し厚過ぎのようですので、2mm以下に薄く削ってやろうと思います。

表面板の響棒、力木の作り方が良く分ります。

その8:解体新書(続き)・・・・・(2008/9/28)

8月に入って、ギター製作修業に通っています。徳島県三好市三野町のSギター工房まで車で片道75分。運転の苦手な私が、毎週木曜日、讃岐山地を山越えして、通っています。

段々とギター製作工程に入りつつあります。

一方、解体復元修理の方も、徐々に進んでいます。裏板を2mmに薄くして、もう一度貼りなおしてみます。どういう音が出るか楽しみです。

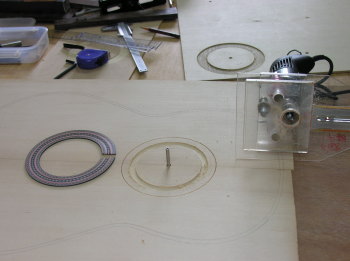

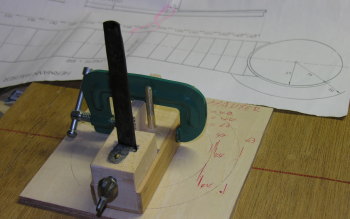

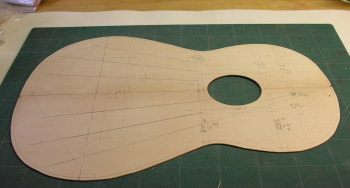

イロイロと、冶具を自分で作るのも楽しいです。買えば売っていますが、時間は充分ありますので、ゆっくりと楽しんでいます。サークルカッターを試作してみました。調子がいいです。これを使って、サウンドホールの穴あけを初めてやりました。

来週は、表面板に、力木、響棒の貼り付けをやる予定です。

0901-02 ライニングの接着 0918裏板の圧着練習。スプールクランプの小さいやつは、私の自作です。

ヒールの接着

|

ライニングの貼り付け

|

ヒールの成型

|

表面板を接ぐ

|

ロゼットの溝彫り

|

試作サークルカッター

|

試作サークルカッター完成

|

裏板の圧着練習

|

サウンドホールの孔開け

|

表板の力木、響棒の墨付け

|

その9:解体新書(そのまた続き)・・・・・(2008/10/25)

初めてのギター作りの工程も進んでいますが、順調に、作業が追い付きましたが、兄弟子方の使用中の「冶具」が空くのを待って、足踏み状態です。

表面板に力木、響棒を圧着貼り付けるのに、かすかな曲がりを付ける型枠「dish]が必要

空き時間を使って、「解体新書」の作業も最終段階に来ています。初めてにしては予想以上に上手く出来ました。\(^O^)/

修復のついでに、サウンドホールのモザイクも新しく付け替えようかと、思案しています。失敗すれば無残な姿になる。(ー_ーメ)

表面板に力木の追加

|

裏板の圧着

|

パーフリングの接着

|

バィンディングの接着

|

響棒;力木の圧着

|

|

その10:いよいよ佳境・・・・・(2008/11/21)

九大マンドリンクラブの冬の定期演奏会が29日の由。寒くないといいですがねえ。

山越えの紅葉が楽しめるころとなってきました。11月は大変忙しく、過しています。

8日(土)は公文教室のイヴェント行事に賛助。子供達への「絵本の読み聞かせ」のバックミュージックを6名のマンドリンアンサンブルで演奏。

16日(日)の午前は、ピアノ教室の発表会の中休みに、オカリナとの競演。「舞い落ちて来た天使」、「夢を忘れないで」。それと、マンドリンアンサンブルで「リュートの為の古代舞曲とアリア」これは散々の出来でした。

午後1時からは、「高松テルサ」にて、「オカリナ、リコーダー、フルート」の発表会。オカリナの演奏の伴奏を2曲。これはまあまあの出来で、ご機嫌よく、遅い昼食を食べることが出来ました。

20日(木)夜には、今回のお座敷演奏の打ち上げ、反省会。お酒を飲みながら、愉快なひと時を過しました。(^o^)/

「ギター作り」もいよいよ佳境に入っています。

「ギター作り」もいよいよ佳境に入っています。

昨日は、ネックと表面板の接着をやりました。来週は、これに横板(ひょうたん型)を接着する工程にはいります。ひょうたん型の横板の成型は既に済ませています。

← ネックと表面板の接着

(2008/12/2)

(2008/12/2)

汗をかいたり、雨に濡れたりで、ちょっと風邪を引いてしまいましたが、もう元気になりました。

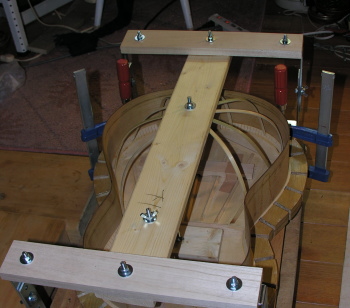

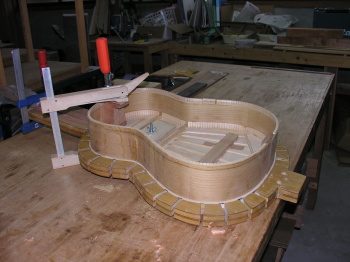

ギター作りも、工程の中盤、後半に掛かってきました。表面板に横板を貼り付ける準備が完了しました。私の、手作りの「組み立て型枠」を使って、何度も接着の手順を練習しました。今週4日(木)には、横板の接着が出来ることでしょう。

一番弟子のM氏は、11月から、「プリモ」に入部しました。先週は、出来上がったばかりの6台目のギターを持参して練習に参加されました。2番弟子のK氏は3台目のギターのフレット打ち込みが終了。3番弟子のI氏は2台目のギターで、ブリッジの接着が完了。塗装段階に入っています。

→ 横板接着準備完了

その11:追い込みへ・・・・・(2008/12/27)

08.12.04(木):

表面板と横板(ひょうたん型)の接着が何とか出来きましたが、既存の「Go-Bar Clamping System」を使っての、圧着が大変不便でありました。ペオネス(ライニング)を一度に長い距離貼り付けるのが、上手くいかない。これは、改良の余地ありと早速、試作に取り掛かりました。(^o^)/

24時間の突貫工事で、試作1号機が完成。\(^O^)/センターピボット方式で、こうもり傘、蛇の目傘のように、竹ヒゴの突っ張り棒で、簡単にペオネスを押し付けることが出来る。第1作目には、間に合いませんでしたが、次作目からは、この装置が活躍してくれることでしょう。

添付の写真は、既に「組み立て型枠」は外しています。

ライニングに突っ張り棒を架けて圧着する「デモ」の様子です。

ペオネス圧着装置 ペオネス圧着装置

横板の貼り付けが完了\(^O^)/。今年中に、完成と思っていましたが、少々遅れそうです。(ー_ーメ)

ライニング接着

ライニング接着

ライニング接着完了

ライニング接着完了

今日(18日(木))は、裏板甲盤(桑材)の「力木」の圧着が完了しました。来週25日(木)が工房の仕事納めです。第一台目の完成は年明けにずれ込むことになりました。

裏板接ぎ目の補強板圧着 裏板力木の圧着

正月寒波になりました。明日は、孫達が還ってきます。

25日(木)がギター工房の仕事納めでした。兄弟子達はいずれも、既に完成しています。わたしは、年を越してしまいました。

裏板力木の圧着完了。引き続き、裏板の圧着。このまま、来年の仕事始めまで、放置。

裏板力木の圧着完了。引き続き、裏板の圧着。このまま、来年の仕事始めまで、放置。

あとは、

①パーフリング、バインデイングの圧着。

②指板の加工、圧着。フレット打ち込み。

③ブリッジの加工、接着。

④ナット調整、サドルの調整。

⑤塗装 完成. o(^-^)o

2009年 仕事始め・・・・・(2009/1/11)

遅ればせながら、謹賀新年。ことしもどうぞよろしくお願いします。

ギター工房は、8日(木)が「仕事始め」でした。私の年を越した、「裏板」の接着は無事成功していました。早速、パーフリング、バインデイングのための、溝切り作業をやりました。

昨年夏、修復復元作業の時に、工房のトリマーを使ったのですが、既にその扱い方を忘れていて、親方に「怒られ」ました。(ー_ーメ)

昨日(9日金)は我が家の工房にて、パーフリング接着作業をやりました。

今日は、バインデイングの半分を済ませました。

あすにはバインデイングが終わりましょう。

着々とギターの形が現われつつあります。(^o^)/

裏板の接着完了 エンドブロックのインレイ;練習

バインデイングの貼り付け

1月15日

昨夜の冷え込みで、今朝は、阿讃山地の北斜面は雪景色でした。私は、雪景色の中を運転するのは生まれて初めての経験で、感動しました。

今日は、指板の成型、フレットの溝切り、そして、本体へ指板の圧着まで進みました。段々、ギターの形が出来てきます。上手く接着できたかどうか、不安と期待が一杯です。

IYASAN工房にて フレット溝切り1

フレット溝切り2 指板の圧着

1月29日

今日は、指板「フレット」の打ち込みが完了しました。来週は、「ブリッジ」の貼り付けの予定。(^o^)/ 後は、塗装のみ。

指板フレットの打ち込み 指板フレットの打ち込み

完成間近・・・・・(2009/2/9)

立春を過ぎ、小鳥の声も賑やかになってきたように感じます。梅の花や椿の花が咲き始めました。

立春を過ぎ、小鳥の声も賑やかになってきたように感じます。梅の花や椿の花が咲き始めました。

先週は、「ブリッジ」の接着が完了しました。いよいよ、最終段階に入りました。

古いギターを使って「セラックニス」の塗装練習をしています。薄い塗装を何十回も塗り重ねて、は磨き、段々と、艶が出てくるのが面白いですねえ。明日から、本体の塗装に掛かろうと思っております。

ブリッジの圧着

圧着完了

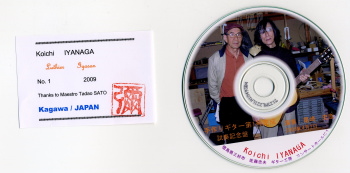

手作りギター第1号完成・・・・・(2009/4/8)

桜花爛漫の侯;

桜花爛漫の侯;

やっと、手作りギター第1号が完成しました。

2日(木)には、工房にて、尾崎史彦プロに出来たばかりのギターを試奏していただきました。自分が初めて作ったギターから「なかなかいい感じの音」が出ておるのが、信じられないくらい、感激のひと時でした。

そして、この感激を、もっと多くの人が味わえたらいいなあと思います。自分も「手作りギター」を作ってみようと思う仲間が増えることを願っています。

お披露目コンサート・・・・・(2009/5/31)

5月31日(日) 自分が作ったギターで、コンサート(プログラムへ)が出来るなんて、夢のようなひと時でした。

5月31日(日) 自分が作ったギターで、コンサート(プログラムへ)が出来るなんて、夢のようなひと時でした。

真近でギターソロを聞くのは初めてという方もいて、皆さん、充分満足でした。香川の若きギタリスト 尾崎史彦氏のこれからの活躍が楽しみです。